Виа Долороза: крестный путь Иисуса Христа

Самая главная улица Иерусалима для всего католического мира. Она настолько важна, что его представители из разных стран и городов приезжают в Иерусалим делать замеры этой улицы, чтобы точно воссоздать ее в своих церквах, монастырях и городских парках. После такого вступления каждый легко угадает ее название. Обычно, его произносят на латинском – Виа Долороза, то есть, Дорога Страданий, Скорбный путь. Это маршрут, который прошел Иисус от места своего суда до… могилы, в которой воскрес.

После того, как улица названа, можно приступить к ее истории: кто, когда и как ее определил, установил, а может быть, придумал. Можно. Но мне хочется сделать небольшой «разгон» перед основным рассказом и начать с неочевидного.

Система святых мест

Между евангельскими событиями и моментом, когда началось их почитание, прошел большой срок – лет триста. Когда император Константин I Великий задумал создать систему почитания мест, в которых разворачивались события, описанные в евангелиях, Иерусалим… уже не существовал. Его место занимал римский город Элия Капитолина, куда вход евреям был запрещен. В этом случае очень трудно говорить, что кто-то что-то помнил.

Эта «мелочь» не помешала Константину справиться с поставленной задачей: он же император, все-таки, что сказал, то и правда.

Элия, сохранив свою конфигурацию и планировку, потихоньку, без официального переименования стала Иерусалимом. Одна за другой в этом городе стали появляться церкви, посвященные разным эпизодам Нового Завета. Вместе они составили гигантскую декорацию для спектакля на сюжет Евангелия.

При этом, особого почитания маршрута движения Иисуса от суда до могилы не существовало.

Но этим дело не ограничилось – рядом с этой системой святых мест возникла еще одна, посвященная матери Иисуса, деве Марии. К концу VI века обе системы были завершены. К моменту захвата Иерусалима крестоносцами обе системы оказались полностью уничтожены. Большинство церквей были разрушены. До них дошла только главная из них, церковь Воскресения (которую католики называли латинским словом Сепулхра – Гроб Господень), но и она была уже не той, что во времена Византии.

Новые хозяева вынуждены были создавать систему евангельских святых мест почти с нуля. В каких-то случаях они опирались на прежнюю традицию, которая дошла до них в виде руин на местах и письменных воспоминаний паломников прежних столетий. В других они действовали самостоятельно и выдвигали собственные версии.

За 88 лет своей власти крестоносцы создали свой вариант декораций к Новому Завету. Цельный, законченный, убедительный. И в нем тоже не было особого почитания маршрута следования Иисуса от суда до могилы!

Но все-таки, первый шаг в этом направлении был сделан. Незаметный, на первых порах.

Тамплиеры

Этот орден был создан в знак преемственности к великим библейским царям, Давиду и Соломону. Его родиной и главной базой стала Храмовая гора с возведенными на ней мусульманскими постройками, куполом Скалы и мечетью Аль-Акса. Теперь первое из этих зданий стало церковью Храма, а второе – церковью Соломона и общежитием братьев ордена.

В прежние времена христиане не видели Храмовую гору в упор, не воспринимали ее ценности. Теперь же тамплиерам стало важно провести через нее поток паломников. Они воспользовались Воротами Милосердия, которые поставил император Ираклий для возвращения в Иерусалим Честного Креста, незадолго до того похищенного персами.

Эти ворота были обращены к Масличной горе, на вершине которой начинались шествия Страстной недели. Более того, они находились точно напротив Гефсиманской церкви, отмечавшей место ареста Иисуса, и через них проходила прямая линия, соединявшая ее с церковью Гроба Господня.

Тамплиеры распечатали Ворота Милосердия, которые до них замуровали мусульмане. С противоположной стороны, обращенной к городу, в начале улицы. ведущей к церкви Гроба Господня они построили Ворота Страданий (Порто Долороза). Они находились на месте нынешних Железных ворот, и от их изначальной архитектуры не осталось и следа. Увы…

Францисканцы

Через сорок с лишним лет после полного изгнания крестоносцев со Святой Земли в Иерусалиме появились монахи-францисканцы. Нищенствующие, безоружные, готовые подчиняться всем ограничениям, которые накладывал на них ислам, и способные, при этом, платить все требуемые налоги, они были приняты местными властями. И остались здесь навсегда.

Они восстановили практику шествий Страстной недели по уже сложившемуся маршруту. Но теперь пройти через Храмовую гору было невозможно – мусульмане опять замуровали Ворота Милосердия. Францисканцам ничего не оставалось, как обходить ее с северной стороны.

Новый маршрут проходил мимо строящегося дворца градоначальника Иерусалима (сейчас это школа Эль Умария). Они знали, что во времена Иисуса на этом месте была крепость Антония. О том, что в те годы в ней находился римский гарнизон, говорится в «Деяниях святых Апостолов» – ведь его солдаты спасли апостола Павла от побиения камнями возмущенной толпой.

Так почему же францисканцам было не предположить, что, именно, в этой крепости Пилат разместил свою преторию, где вынес приговор Иисусу? Вот они и предположили. Только, в отличие от науки, которая начинается с сомнений, религия все знает совершенно точно. А тут еще и Римский папа дал ордену св. Франциска почетное право быть хранителем Святой Земли (Кустодием Терра Санта). Значит, что францисканцы решат, где что было, то и правда.

Маршрут и остановки Виа Долороза

Конечная точка «Крестного пути» была известна с самого начала – это церковь гроба Господня с Голгофой и святой Могилой.

В разные времена в Иерусалиме был «Дом Пилата». В византийскую эпоху и при крестоносцах его адреса не совпадали. В любом случае, эти места нам точно не известны, имеется несколько версий. При этом, в обоих случаях почитания «Крестного пути» не было.

В XIV в. францисканцы определились: Пилат устроил свою преторию в крепости Антония. С момента появления начала возник и весь маршрут. Его средняя часть прошла по улицам Элии Капитолины (уже ставшей Иерусалимом), рисунок которых не изменился до сего дня.

Вскоре францисканцам стало ясно, что просто пройти по этому пути – мало. Нужно, непременно, останавливаться по дороге и в особых молитвах и песнопениях проживать его отдельные этапы. Ведь, именно, такие остановки и локальные службы могут создать духовное напряжение, которое было конечной целью долгого действа.

Таких эпизодов в евангелиях совсем немного. Поэтому, на первых порах, число остановок было небольшим. Но само появление этого маршрута, который назвали Виа Долороза, стало толчком к религиозному творчеству. В Западной Европе существовало множество различных легенд о страданиях Иисуса – они стали «кристаллизоваться» в тех или иных пунктах этого пути.

В какой-то момент остановок стало слишком много. Возможно, францисканцы ощутили, что в этом деле нужен какой-то оптимум. И после некоторых колебаний их количество остановилось на красивом числе 14. Это два раза по семь, что само по себе хорошо. В родословной Иисуса по Матфею это число повторяется трижды – столько поколений прошло от Авраама до Давида, от Давида до вавилонского пленения и от Вавилона до Христа. И оно было канонизировано в XVII в.

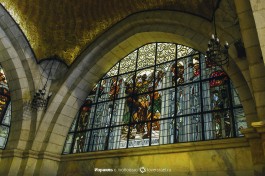

Сегодня главным атрибутом внутреннего убранства католической церкви являются отметки 14 остановок Виа Долороза, хотя бы, в виде римских цифр. Если вы их на стенах не найдете, значит, попали в гости к кому-нибудь из протестантов.

Остановка номер 1: суд Пилата

Сегодня все остановки, расположенные в городе (с Первой по Девятую), отмечены стандартными металлическими кругами с римскими цифрами.

Первая из них находится на стене школы Эль Умария. Считается, что здесь. в крепости Антония, находилась претория Пилата, к которой толпа привела Иисуса для суда и расправы. Здесь наместник вынес ему приговор. Поэтому ее называют «Осуждение».

Вторая – это двор перед преторией, в котором собралась толпа противников Иисуса, требовавших его распятия. Здесь Пилат попытался воспользоваться «праздничной привилегией» и освободить одного из двух осужденных. Он предложил дать свободу Иисусу, но толпа предпочла ему Варраву. После недолгих пререканий наместник проявил слабину и уступил крикунам. В других известных нам случаях он плевать на толпу хотел, а здесь как-то сломался.

В евангелии от Матфея он еще и проигнорировал просьбу жены о помиловании Иисуса. У Луки мнение Пилата в невиновности Иисуса поддержал еще и тетрарх (четвертовластник) Ирод. Но и это не помогло. Ну, вымыл руки, показав, что не виноват – кому стало легче от самооправдания наместником собственного бессилия? Не видел вины Иисуса, не хотел его казнить, но сломался. И приказал, для начала, его бичевать. А дальше уже солдаты сами издевались над ним, как над царем.

Местом всех этих событий принимается двор францисканского монастыря с двумя церквами – Бичевания и Осуждения. Недавно к ним прибавилось еще и свето-музыкальное представление в мрачноватых сводчатых помещениях монастыря.

Остановка номер 2

Едва ли, не самая важная, так как к ней относится весь евангельский рассказ о суде. Наиболее сложным и интересным он выглядит в Евангелии от Иоанна.

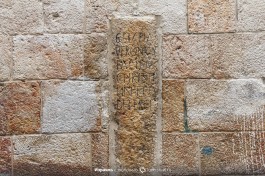

В нем торг с толпой, кого из осужденных отпустить, носит второстепенный характер. На первом плане диалог Пилата с Иисусом, в конце которого наместник понимает, кто же, все-таки, стоит перед ним. И поднявшись на каменный помост (литостратос) в качестве судьи, он выносит окончательный приговор, и пишет его на доске, которую прибьют к кресту: «Иисус Назорей, царь иудейский». Толпа не хочет этого признавать, но здесь наместник с ней не считается.

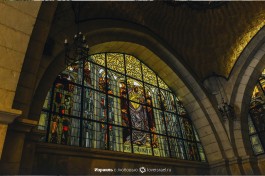

Именно этот диалог, один из самых сильных в мировой литературе, и воспроизвел в своем романе «Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков. Этой части второй остановки посвящен монастырь ордена Нотр Дам де Сион. Последнее действие этой сцены – положение креста. Считается, что отсюда Иисус понес его на Голгофу.

Остановка номер 3

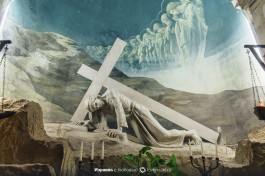

Несение креста... О событиях этой части Крестного пути евангелия говорят очень мало, поэтому францисканцам пришлось дать волю своей фантазии.

На месте третьей остановки Иисус упал под крестом в первый раз. Здесь находятся маленькая, но замечательная польская часовня.

Напротив нее, словно сам по себе, стоит большой австрийский хостель «Святого семейства». Его плоская крыша представляет собой отличную смотровую площадку, с которой можно увидеть Старый город в непривычном ракурсе. И охватить взглядом весь маршрут Виа Долороза.

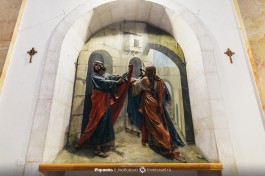

Остановка номер 4

Несколько лет назад место четвертой остановки было изменено, и сейчас она, буквально, соприкасается с третьей. По своему сюжету – это место встречи с матерью, девой Марией.

Ее отмечает просторная церковь Армяно-католического патриархата. В ее крипте показывают мозаику V в., в которой изображена пара сандалий. По непонятной мне логике владельцы церкви считают их древним указанием на место встречи Сына и Матери. Может быть. С ними не согласен путеводитель «Ариэль», относящий мозаику к византийской церкви св. Софии на месте «Дома Пилата». Ох, уж, эти ученые израильские буквоеды…

Остановка номер 5

Пятая остановка находится в самой низкой точке всего пути. Здесь заканчивается спуск и начинается долгий подъем на соседний холм. Где еще, как не здесь, римляне должны были заставить крестьянина Симона из селения Кирена, отца Александра и Руфа, ненадолго помочь Иисусу нести крест? В отличие от двух предыдущих, это евангельский эпизод.

Место отмечает маленькая францисканская часовня. В ее стену вмонтирован камень, о который оперся Иисус.

Остановка номер 6

Шестая остановка – «св. Вероника вытирает лицо Иисуса» своим белоснежным платком. На нем отпечатываются черти святого лика.

Отметкой является небольшая греко-католическая часовня «Дом св. Вероники».

Под ней есть замечательная крипта с нагромождением каменных сводов. Не то, что бы она что-то доказывала, но выглядит романтично.

Остановка номер 7

Отметка седьмой остановки видна в просвете улицы Виа Долороза издалека, так как находится на стене францисканской часовни, замыкающей долгий подъем. В этом месте Т-образный перекресток – Виа Долороза упирается в осевую улицу города Элия Капитолина, Кардо Максимус.

Считается (доказательств этому нет), что по линии Кардо проходила городская стена. А в этом месте были ворота (с этим активно не согласна Русская православная церковь, которая показывает «Порог Судных врат» в Александровском подворье). Выходя из города Иисус упал под крестом во второй раз.

Восьмая остановка – особая

Во-первых, в отличие от двух предыдущих и последующей, ее сюжет взят из Евангелия. Здесь Иисус обратился к шедшим за ним женщинам и сказал: «дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, плачьте о себе и о чадах ваших». Более подробно смотрите в Евангелии от Луки.

Во-вторых, она находится в стороне от дальнейшего пути, на улице Ханка. К ней надо подойти и вернуться обратно.

В третьих, там ничего нет, кроме современной отметки с римской цифрой VIII и еще одна, более старая, включенная в кладку стены.

Остановка номер 9

Место девятой остановки найти труднее всего. Двигаясь по кардо в сторону церкви Гроба Господня, нужно не пропустить широкие ступени, уходящие вперед-вверх с правой стороны. Поднявшись по ним, вы окажетесь в пространстве, которое прежде занимала Базилика Константина, входившая в первоначальный комплекс церкви Гроба Господня.

Далее нужно следовать по проходу между Александровским подворьем и Коптским патриархатом, пройти мимо зеленой двери в эфиопский монастырь, пока впереди не окажется знакомый круг с цифрой IX.

Отсюда Иисус впервые увидел Голгофу, отчего упал под крестом в третий раз.

На этом заканчивается проход по улицам города. Остальные остановки находятся внутри церкви Гроба Господня. На них нет никаких отметок, но они и так известны каждому.

Распятие Иисуса

Десятая остановка – это часть здания церкви. которая лучше видна снаружи. Это небольшая пристройка над тем местом, где когда-то заканчивалась Голгофа. Туда ведет широкая каменная лестница справа от главного входа. Это место «Снятия одежд».

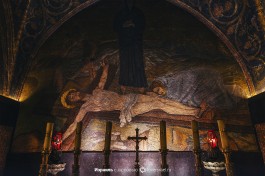

Две следующие остановки являются приделами единой капеллы Голгофы, куда нужно подниматься по крутой лестнице уже внутри здания.

Одиннадцатая остановка – это место «Прибивания к Кресту». Сейчас это небольшое владение францисканцев, которое оформил в ХХ в. блестящий Антонио Берлуцци.

Двенадцатая – придел «Распятия», принадлежащий Греческой церкви.

Тринадцатая – камень Миропомазания, что находится напротив главного входа. Латинское название этой остановки – «Пьета», Оплакивание.

Четырнадцатая остановка – это часовня Гроба Господня.